土間コンクリート床とは?基礎知識・メリット・リスク・補修方法

今回は、土間コンクリート床とは何か、構造や施工手順などの基礎知識をわかりやすくご紹介しています。また、土間コンクリート床を採用するメリットやリスク、ひび割れなどの劣化が発生した時の補修方法についても解説しています。

土間コンクリート床を採用すべきか迷っている方や、土間コンクリート床の美観と機能性を維持し続けたいとお考えの方、汚れやひび割れなどの補修方法を調べているという方は、ぜひ参考にご覧ください。

目次

土間コンクリート床とは?

土間コンクリート床は、地面に砂利や砕石などを敷き込み、転圧した上に直接コンクリートを流し込み、平らに仕上げた床を指します。土間コンクリート床の基礎知識として、その構造と施工手順を見ていきましょう。

土間コンクリート床の構造

土間コンクリート床の基本的な構造は、大きく分けて「地盤」「砕石層」「コンクリート層」の3層から成り立っており、それぞれの層が、機能的かつ高い耐久性を維持するための役割を果たしています。

土間コンクリート床打設の施工手順

土間コンクリート床は地盤→砕石層→コンクリート層と、層ごとに順を追って施工が進められ、最後に表面の仕上げと養生を行います。

【土間コンクリート床の大まかな施工手順】

- 地盤の処理

- 砕石層の敷設

- コンクリートの打設

- 表面の仕上げ

- 養生と型枠の解体

まず地盤の処理では、地盤を掘削したり、雑草や根を除去したりして、地盤を平らにしていきます。また、水がたまらないように排水対策も実施します。

地盤の処理が終わると、次に砕石を敷設します。平らにした地盤の上に砕石を均一に広げ、地盤と砕石の間に隙間ができないように、ローラーなどの機械を使って転圧します。転圧が不足していると土間コンクリート床の安定性が低下してしまうので、ここでしっかりと密度を高めるのがポイントです。

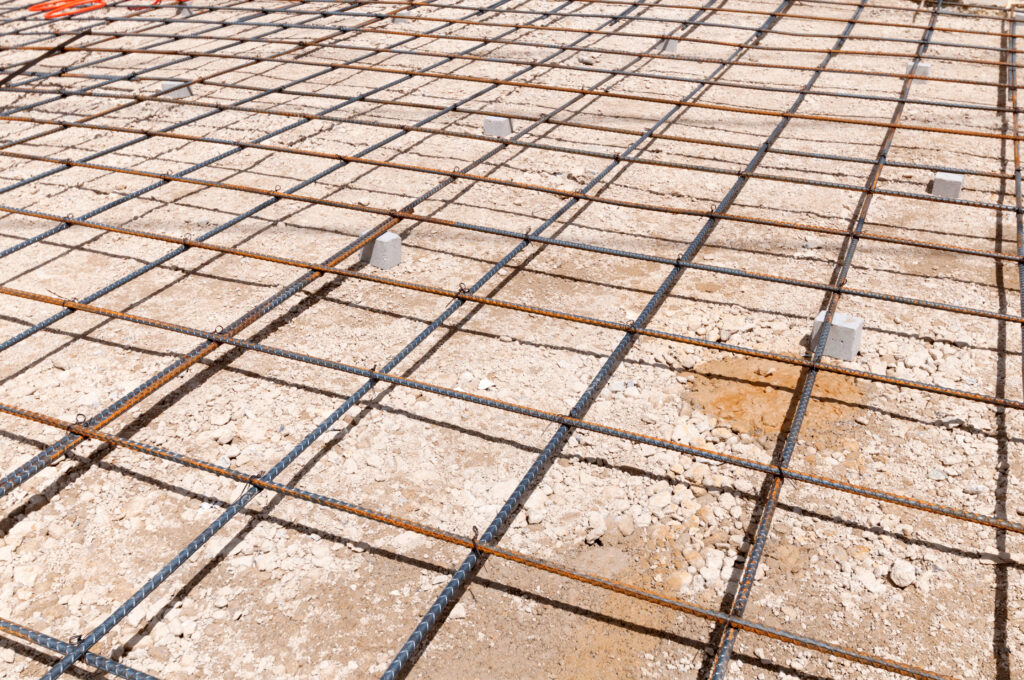

次に、コンクリートを流し込むための型枠の設置と、コンクリート床の強度を高めるための鉄筋やワイヤーメッシュを配置し、コンクリートを均一に流し込んでいきます。また、コンクリートを流し込む際の重要な工程として、コンクリートを振動させて内部の空気を抜く「締固め」を行います。この締固めによって、コンクリート床がより緻密に固まり、長期間にわたって強度を保つことができるのです。

その後、コンクリートが乾燥する前に表面を平滑に整え、乾燥とひび割れを防止するために5〜10日間程度の養生期間を設け、十分に固まったところで、型枠を解体して完了です。

土間コンクリート床の特長

土間コンクリート床は工場や倉庫、店舗・商業施設など、幅広い場所に採用されていますが、一体どのような利点があるのか、ここでは土間コンクリート床が持つさまざまな特長についてご紹介していきます。

土間コンクリート床の特長①:機能性が高い

土間コンクリート床の最大のメリットが、強度と耐久性です。

コンクリートは硬化すると重量物や機械の荷重に耐えられる高い強度を発揮し、さらに変形や劣化が少ないため、長期間にわたってその強度と耐久性を保つことができます。

またコンクリートは水に強い素材なので防水性や防湿性に優れていますし、燃えにくい素材ですから耐火性にも優れています。

コンクリートが持つこれらの特長から、工場や倉庫、店舗のような施設で広く採用されているのです。

土間コンクリート床の特長②:用途に応じた表面仕上げが可能

土間コンクリート床の利点として、用途に応じた表面仕上げが可能である点もあげられます。

つるっとした滑らかな仕上がりにすれば掃除がしやすくて見栄えも良くなりますし、コンクリート打設時に刷毛目を入れて粗さをつけることで、滑りにくい床に仕上げることも可能です。

そのため、例えば見た目の美しさを重視する場所ではツルツル仕上げに、工場や倉庫、駐車場などでは、スリップや転倒を防止のためにあえて表面をザラザラ仕上げにするのが一般的です。

土間コンクリート床で生じるリスク

土間コンクリート床は高い強度と耐久性を持つ床材ですが、使用方法や経年、地盤などの問題で劣化するリスクがあります。土間コンクリート床で起こりやすい問題について見ていきましょう。

土間コンクリート床のリスク①:ひび割れ(クラック)

コンクリートは温度変化で膨張したり収縮したりする性質があり、この膨張と収縮が繰り返されることでひび割れ(クラック)が発生します。また工場や倉庫などでは、振動や重みによる負荷でひびが入ることもあります。

ひび割れを放置していると、そこから水などが侵入して中の鉄筋が錆びたり、コンクリート自体の劣化スピードが早まる恐れがあるため、軽微なひび割れでも長く放置しないのが長持ちさせるポイントです。

関連記事:土間コンクリート床のクラック(ひび割れ)の原因は?種類別の対処方法と注意点

土間コンクリート床のリスク②:水はけの悪化

土間コンクリート床は基本的に水はけが良いのですが、さまざまな原因で悪くなる可能性があります。

例えば、排水口に土砂やゴミが詰まっていて水が流れない、ひび割れによって水がコンクリート内部に浸透しやすくなっている、表面が摩耗したり汚れや付着したりといった影響で排水性が低下しているなどの原因があげられます。特に雨の多い地域や豪雪地帯、日当たりの悪い環境などでよく見られる問題です。

水はけが悪くなると、コケやカビが発生しやすくなるので、日々の掃除や定期的な補修で対策していきましょう。

土間コンクリート床のリスク③:凸凹・ザラつき

表面が摩耗すると、土間コンクリート床の表面に凸凹やザラつきが発生していきます。

特に重機などを扱う施設や駐車場などに多い問題で、凸凹やザラつきがひどくなると、つまずいて転倒したりするリスクが高まりますし、さらに劣化が進むと大規模な補修工事が必要になるので、軽微な劣化のうちに対処するのが望ましいです。

土間コンクリート床のリスク④:沈下による傾き・段差

荷重や振動、地盤沈下などが原因で、床と地盤の間に隙間ができ、土間コンクリート床が沈下して傾きや段差が発生することがあります。谷や窪地を盛土した土地や、河川に近い地域の土地、もともと田畑だったところを造成した土地などで生じやすい他、コンクリート床の強度が弱い場合でも生じやすい傾向です。

傾きが生じると、荷物がまっすぐに積めなくなる、機械の水平が保てなくなるなどの問題が生じます。また、段差が生じると転倒事故のリスクが高まりますし、ひび割れや傾きを引き起こしたり、建物自体の構造にも影響を及ぼしかねません。

土間コンクリート床の沈下はDIYで補修することが難しい。かと言って放置しておくのも良くありませんので、被害が大きくなる前に私たちアップコンのような土間コンクリート床の沈下を補修する専門業者に相談するのが良いでしょう。

関連記事:【沈下修正の基礎知識】工事内容・工法・施工の流れなど

土間コンクリート床のメンテナンスおよび補修方法

土間コンクリート床の美しさや機能性を維持し続けるために何をすべきか、劣化が発生した時はどのような補修を行うのか、メンテナンスと補修方法についてご紹介します。

日常的な清掃

土間コンクリート床の美観と機能性は、日常的な清掃で維持ができます。ほうきや掃除機でゴミなどを取り除いたり、モップなどで水拭きする程度でかまいません。汚れが目立つ時はブラシを使ってこすり洗いし、それでも落ちない時は水で薄めた中性洗剤を使います。

ただし、ひび割れや段差が発生していると、その箇所から水分が侵入して鉄筋が錆びる原因になるので、ホースなどで一度に広範囲を水洗いする際は注意しましょう。

コーティング

土間コンクリート床の表面の汚れや摩耗、ホコリなどを防ぐ方法の一つとして、コーティングは効果的な手段です。

コーティング材の主な成分はエポキシ樹脂やウレタン樹脂、アクリル樹脂などで、表面の強化に特化したものや、防水性を高めるもの、撥水性を持たせるもの、カビやコケを防ぐものなどがあります。目的に応じたものを使用しましょう。

また、塗装頻度はコーティング材によって異なりますので、製品の指示に従ってください。

不陸調整

不陸(ふりく)調整とは、土間コンクリート床の表面に発生した凸凹やたわみなどを平坦にする作業のことです。調整を行うことで、床の安全性や美観を保ち、機械の設置や歩行の際に支障が出ないようにします。

調整方法には、削る、埋める、あるいは表面を均すなどの手法があり、床の状態や使用目的に応じて適切な方法を選択します。

関連記事:土間コンクリート床の高さや傾斜を調整する方法は?工事内容や依頼先について

沈下修正

土間コンクリート床の沈下を補修する方法には、コンクリートを新たに打ち替える方法や、たわみが発生している部分にコンクリートを流し込む方法、コンクリートではなく樹脂系の材料等を流し込む方法、ジャッキなどを地盤に埋めて沈下修正する方法、コンクリート床下の地盤にウレタン樹脂を注入して床を押し上げる方法などがあります。

通常、建物は15〜20年に1度の頻度で大規模修善が必要だと言われますが、この沈下修正に関しては明確な年数の目安がなく、生じている問題の重要性によって、緊急的に対応するのか、計画的に対応するのかを判断します。

そのため、新築や築浅の場合でも、もとの地盤が軟弱だったり、自然災害が発生したり、工場倉庫の構造設計以上の荷重がかかったりしたら、築年数とは関係なく沈下してしまい、沈下修正が必要となるケースがあるのです。なお、軟弱地盤での圧密沈下は10〜15年くらいで沈下の進行が止まると言われています。

関連記事:【一覧】沈下修正の工法まとめ|各工法の工事内容や特徴

アップコン工法による土間コンクリート床の沈下修正

私たちアップコンは、沈下した箇所にウレタン樹脂を注入して沈下を修正するウレタン樹脂注入工法をベースとした独自の特許工法「アップコン工法」を用いて、工場や倉庫、店舗・商業施設、住宅、学校などの幅広い建物に対して、高い技術と品質で沈下修正工事を提供しております。

既設のコンクリート床を取り壊さず、直径16mmの小さな穴を開けて床下の地盤にウレタン樹脂を注入し、沈下した床を床下から押し上げ修正します。機械や荷物を移動させずに施工可能なので、最短1日で完了し、操業や営業を止める必要もありません。

日本全国に対応していますので、工事期間やお見積もりのご相談など、お気軽にご連絡ください。

土間コンクリート床を長持ちさせるコツ

今回は、土間コンクリート床の基本的な知識と、採用するメリット、リスク、そして補修方法をご紹介しました。

土間コンクリート床を長持ちさせるコツは、定期的な清掃とメンテナンスを行うこと、工場や倉庫などでは設計以上の重量物を置かないように気をつけることです。劣化が進行すると美観や安全性が低下する他、補修時にコンクリートを解体して打ち替える必要性が出てしまい、費用が高額になったり、操業や営業を長期間ストップしないといけなかったりと、負担が大きくなってしまいます。

また、土間コンクリート床の表面や床上では問題が見られなくても、気づかないうちに床が沈下して傾いていたり、地盤沈下が進行して床下に空隙や空洞が生じている場合があります。

定期的な清掃やメンテナンスに加え、数年に一度はレベル測量や床下の空隙・空洞調査を行うことをおすすめします。

私たちアップコンでは全国対応でこれらの調査を承っており、調査結果に基づいて最適な補修計画をご提案いたします。

“ウレタン” で課題を解決するアップコン株式会社

私たちアップコンは、ウレタン樹脂を使用して工場・倉庫・商業施設・店舗・一般住宅などの沈下修正をおこなうこと、道路・空港・港湾・学校・農業用水路などの公共インフラの長寿命化をおこなうことで暮らしやすい社会とストック型社会へ貢献します。

また、ウレタン樹脂の新規応用分野への研究開発に取り組むことで、自ら市場を創りながら事業を拡大していきます。

「アップコン工法に適合する内容かわからない」「具体的な費用や工期が知りたい」「ウレタンでこんな施工ができないか」など、ご質問がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

トップメッセージ

トップメッセージ アップコンについて

アップコンについて 企業情報

企業情報 資格保有状況・

資格保有状況・ コーポレート

コーポレート ISOへの取り組み

ISOへの取り組み 環境への取り組み

環境への取り組み 健康経営

健康経営 ブランド・

ブランド・ 特許・受賞一覧

特許・受賞一覧 メディア紹介

メディア紹介 工場

工場

倉庫

倉庫 道路

道路 商業施設・店舗

商業施設・店舗 港湾

港湾 ベタ基礎住宅

ベタ基礎住宅