土間コンクリート床の高さや傾斜を調整する方法は?工事内容や依頼先について

「土間コンクリート床の表面が凸凹(でこぼこ)している」

「土間コンクリート床自体が傾いていて業務に支障が出ている」

「土間の高さ調整を依頼したいが、どこに頼めば良いかわからない」

といった悩みをお持ちの方に向けて、今回は土間コンクリート床表面の凸凹と床自体の高さ調整との違いや方法や具体的な工事の内容、工事の依頼先などについてご紹介します。

また、私たちアップコンがご提供する土間コンクリート床の沈下修正工事や、実際の施工事例にも触れていますので、業者選びの参考としてもぜひご覧ください。

目次

土間コンクリート床表面の凸凹と床自体の高さ調整との違い

土間コンクリート床の高さ調整は、大きく分けて「床表面に凸凹が発生している場合」と「床自体が沈下して傾斜している場合」の2つのケースに分けられます。

土間コンクリート床表面に発生した凸凹は、長年の使用や衝撃によって生じることが多く、主に表面処理によって修正できます。

一方、床自体が沈下して傾斜している場合は、地盤の沈下や建物の荷重によって引き起こされるため、床自体の補修工事が必要になります。

そのため、それぞれのケースに応じた適切な高さ調整方法を選択することが重要です。

土間コンクリート床の高さ調整を行わずに放置すると?

工場や倉庫などの土間コンクリート床の高さ調整を行わずにいると、さまざまな問題が発生します。床表面が凸凹している場合と床自体が沈下して傾斜している場合とで、どのような問題が生じるか見ていきましょう。

土間コンクリート床表面の凸凹を放置している場合

工場や倉庫などの土間コンクリートの床表面にできた凸凹を放置すると、歩行時につまずく危険が増したり、フォークリフトや台車などの走行がスムーズに行えなくなったり、作業効率の低下や事故のリスクが高まります。

また、機械や棚の設置が不安定になり、振動やズレによって設備の故障につながる可能性があるほか、凸凹の隙間にホコリや水分が溜まって、衛生面でも悪影響を及ぼすようになるでしょう。

土間コンクリート床自体の沈下による傾斜を放置している場合>

工場や倉庫などの土間コンクリート床自体の沈下による傾斜を放置していると、まず、人の歩行や台車・フォークリフトの移動が不安定になり、転倒や荷物の落下といった事故のリスクが高まります。さらに、機械や棚が傾くことで、設備の不具合や精密機器の誤作動を引き起こし、作業効率や品質に悪影響を与える恐れもあるでしょう。

また、建物自体にも負担がかかり、壁や天井との間に隙間が生じたり、ドアや窓の開閉がスムーズにできなくなったりすることも。こうした歪みが進行すると、ひび割れやさらなる沈下を招き、修復コストが増加する結果を招きます。

さらに、床の傾斜によって体のバランスを無意識に取ろうとすることで、足腰への負担が増し、腰痛に発展したり、めまいや頭痛といった健康被害につながったりすることも考えられます。

こうした問題が深刻になる前に、床の高さ調整を適切に行い、安全で快適な環境を維持することが大切です。

土間コンクリート床表面の凸凹の原因と対策は?

の原因は?種類別の対処方法と注意点-_-アップコン株式会社-www.upcon_.co_.jp_.png)

まずは、土間コンクリート床表面に凸凹が生じる主な原因とその対策について解説します。

原因1. 施工不良

施工後間もないにもかかわらず、土間コンクリート床表面に凸凹が発生している場合は、施工不良の可能性が考えられます。

施工不良の原因としては、

- 材料に関する不良

- 締固め不足

- 養生不良

などの点があげられるでしょう。

原因2. 経年劣化

土間コンクリート床の耐用年数は一般的には50年程度といわれてますが、土間を施工してから十数年以上経過しているのであれば経年劣化の可能性があるでしょう。

その一例として、季節や気温、湿度の影響でコンクリートの体積が変化してクラック(ひび割れ)が発生し、そのクラックが原因で土間に凸凹や傾斜が生じているケースや、コンクリート自体の性質がアルカリ性から中性に近づくことで凸凹が生じているケースなどがあります。

また、倉庫や工場では荷物や機械の重みによってコンクリートに負荷がかかって陥没することや、屋外の影響を受けやすい環境だと塩害や酸性雨が原因となっていることも。

経年劣化の場合、表面だけの補修で改善できることもあれば、土間コンクリートの打ち替えや、床の傾き自体を修正しなければならないことも考えられるため、専門の業者に調査を依頼すると安心です。

土間コンクリート床表面の凸凹への対策

土間コンクリート床の表面に生じた凸凹を修正するには、主に以下の方法が検討されます。

- 研磨工法:表面の盛り上がった部分を削り、平滑にする方法

- 補修材充填工法:凹んだ部分にモルタルやレベリング材を充填し、均一に仕上げる方法

- セルフレベリング工法:床全体に専用の補修材を流し込み、自動的に平らにする方法

専門業者に相談しながら、土間コンクリート床表面の凸凹の原因や程度に応じて最適な工法を選ぶようにしましょう。

なお、床などの面が水平でなく、凸凹や傾斜がある状態を「不陸(ふりく)」といい、不陸を調整する工事を「不陸調整」や「床レベル調整」と呼んでいます。

土間コンクリート床に傾斜が発生する原因は?

ここまで土間コンクリート床表面の凸凹についてお話ししましたが、土間コンクリート床自体が沈下し傾斜が生じた場合はどうでしょうか。

土間コンクリート床自体の傾斜は、表面の凸凹とは異なる原因で生じます。以下で、土間コンクリート床が傾いてしまう主な原因を解説します。

軟弱地盤の圧密沈下

軟弱地盤の圧密沈下は、土間コンクリート床の傾斜を引き起こす代表的な原因の一つです。

軟弱地盤とは、粘土やシルトなどの微細な粒子を多く含む柔らかい土地のことを指します。この軟弱地盤は、間隙の大きい有機質土や泥炭、緩い砂などから成る土層で構成されており、地下水位が高いため、盛土や構造物の安定・沈下に影響を与える恐れがあります(国土交通省 北陸地方整備局)

建物がこのような地盤上に建てられている場合、時間の経過とともに荷重がかかり土中の水分が抜けて建物や床が沈下し、土間コンクリート床に傾斜が発生することがあります。

集中荷重による不同沈下

建物内部の集中荷重も、土間コンクリート床の傾斜を引き起こす原因となります。

たとえば、床の上にプレス機械やマシニングセンターなどの重機が設置され、長期間にわたって設計以上の荷重が地盤にかかり続けると、床と地盤が一緒に沈下し、その結果、建物や床が斜めになる場合があります。

このように、土間コンクリート床の傾斜は、地震や地盤の性質、荷重の影響など、さまざまな要因によって発生します。

地震による液状化

地震による液状化は、土間コンクリート床の傾斜の大きな要因となります。液状化とは、地下水位が高く、水を多く含んだ砂地盤で地震が発生した際、土粒子間の摩擦力が減少し、地盤全体が砂混じりの液体のような状態になる現象です。

この状態になると、地盤が沈下し、床の傾斜が発生します。さらに、液状化によって地盤の強度が低下した状態では、余震などの影響を受けて、建物や床がさらに沈下するリスクもあります。

土間コンクリート床の高さ調整方法

では、沈下により傾いたり斜めになってしまったりした土間コンクリート床の高さを調整するにはどのような方法をとれば良いのでしょうか。その場合は、建物や床の傾き具合や規模によって下記のような工法を選択するようにしましょう。

コンクリート打替え工法

コンクリート打替え工法は、既存のコンクリート床を撤去し、新たにコンクリートを打設する方法です。

この工法では、撤去後に地盤をしっかりと転圧し締め固めるため、地盤強度を向上させることができ、仕上がりの見栄えも向上します。

一方で、施工には高いコストがかかることに加え、既存のコンクリートを取り壊す際にはその上にある設備や荷物の移動が必要となるため、手間がかかります。

また、廃材の処理費用や新設コンクリートの養生期間を考慮すると、工期も長くなる点がデメリットとしてあげられます。

コンクリート増し打ち工法

コンクリート増し打ち工法は、既存のコンクリート床の上に新たにコンクリートを打設して高さを調整する方法です。

この工法のメリットは、既存の床を壊さずに施工できるため、コストを抑えることができる点です。また、解体作業が不要なため、工期も短縮できます。

しかし、デメリットとして、施工後に床の重量が増すため、さらに床が沈下するリスクが生じる恐れがあります。そのため、床の状態を十分に確認し、適切な対策を講じる必要があります。またこちらも、設備や荷物の移動が必要となる場合があります。

ウレタン樹脂注入工法

ウレタン樹脂注入工法では、沈下が生じているコンクリート床下の地盤にウレタン樹脂を注入します。ウレタン樹脂の発泡圧力でコンクリート床を押し上げ沈下を修正します。

この工法の最大のメリットは、施工にかかる期間が短く、工場や倉庫などの営業を止めずに施工できる点です。既設床を解体が不要で、床上にある機械や荷物の移動をせずに施工が可能です。

他の工法に比べて費用が比較的高くなる可能性がありますが、操業を止めずに短期間で修正できるため、結果としてトータルコストの削減が期待できます。

私たちアップコン独自の沈下修正「アップコン工法」も、このウレタン注入工法に属する工法となっております。

なお、このような水平もしくは元のレベルまで建物や床の傾斜や高さ調整を実施する工事を「沈下修正」といいます。

関連記事:【一覧】沈下修正の工法まとめ|各工法の工事内容や特徴

土間コンクリートの高さ調整はどこに頼めば良い?

ご紹介したように、土間コンクリートの高さ調整は影響の範囲や規模、発生原因によって工事内容を変える必要がありますが、表面の凸凹を平らにする「不陸調整」と、床に生じている傾きやたわみを修正する「沈下修正」のどちらか、もしくは両方の工事を併用して行っていきます。

沈下修正が必要なケースでは、まず沈下修正工事をして、それから不陸調整をするという流れになり、それぞれの工事を別の業者に依頼することが多い傾向にあります。

不陸調整による高さ調整

不陸調整による高さ調整は、土間工事を請け負っている工務店やリフォーム会社、コンクリート工事会社などに依頼するのが一般的です。なお、範囲が狭い場合は手作業で地道に不陸調整を行い、範囲が大きい場合は専用の機械を使って行います。つまり、使用する道具や技術などが異なるということです。

そのため、倉庫や工場などのコンクリート床であれば大規模工事に対応している業者に依頼するようにしましょう。

沈下修正による高さ調整

沈下修正による高さ調整は、沈下修正を専門に請け負っている業者に依頼するのが一般的です。業者によって扱っている建物や構造、規模、工法などが異なりますので、依頼したい内容に似た実績を持つ業者を探しましょう。

私たちアップコンは、工場や倉庫、商業施設、店舗、一般の住宅などの建物において、地震や地盤沈下を原因として生じた土間コンクリート床の沈下・段差・傾き・空隙・空洞を、完全ノンフロンのウレタン樹脂を用いた独自の「アップコン工法」で修正する施工をご提供しております。

全国を対象に自社スタッフが責任をもってご対応しますので、ぜひご検討ください。

アップコン工法の沈下修正なら最短1日で高さ調整が可能

アップコン工法は沈下・段差・傾き・空隙・空洞が生じたコンクリート床下の地盤にウレタン樹脂を注入し、床下に注入されたウレタン樹脂が、短時間で発泡する圧力で地盤を圧密強化しながら、地耐力を向上させ、コンクリート床を下から押し上げて元のレベルに修正する工法です。

既設のコンクリート床を取り壊さず、直径16mmの小さな穴を開けて床下の地盤にウレタン樹脂を注入し、修正するため、機械や荷物を移動させる必要がありません。

工期も最短1日(ウレタンの最終強度は約60分で発現)と非常に短いため、工場・倉庫・店舗などの操業・営業を止めずに施工が可能です。

詳しい施工の特長や施工の流れ、よくある質問等については「アップコン工法とは」をご覧ください。

【事例】土間コンクリート床の沈下修正工事・空隙(空洞)充填工事

最後に、弊社のアップコン工法で行った土間コンクリ―ト床の沈下修正工事・空隙(空洞)充填工事の事例をご紹介します。

土間コンクリート床の沈下修正の施工事例①:倉庫 配送センター

地盤沈下により床が沈下し、床の所々にたわみが生じており、基礎と床との間にも段差が生じている状態でした。

資機材一式を搭載した施工トラック3台、夜間の3日間で行った土間コンクリート床沈下修正工事の事例をご紹介します。

施工内容の詳細 >

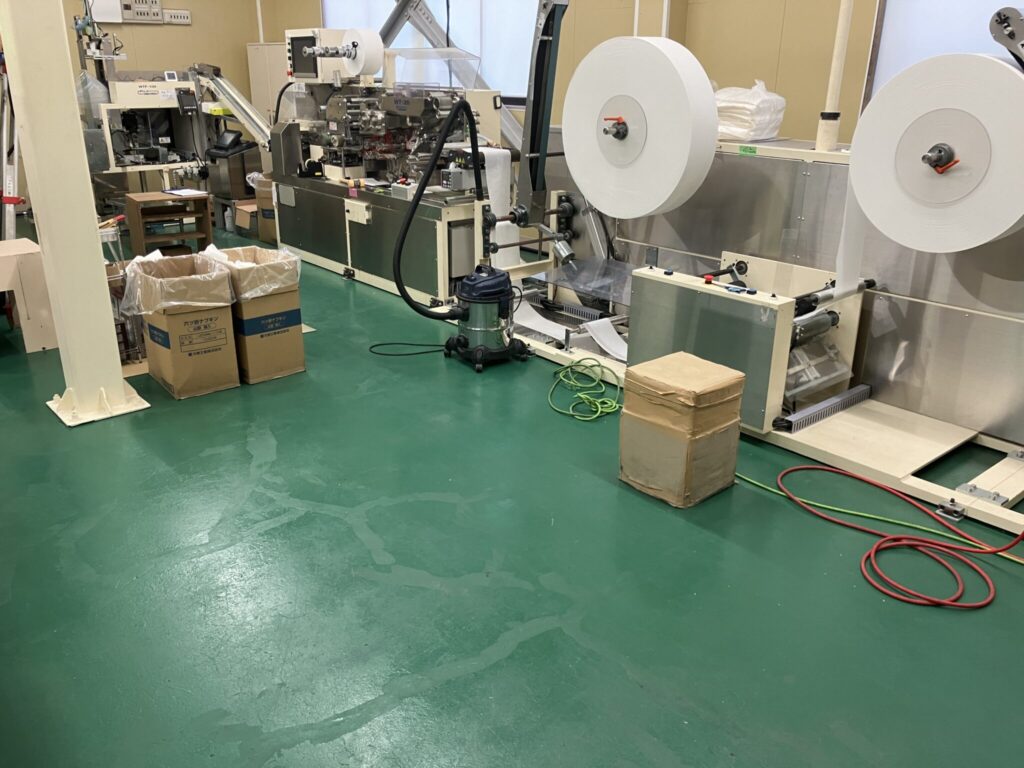

土間コンクリート床下空隙・空洞充填工事の施工事例②:業務用食品包装資材工場

こちらのお客様は床の沈下防止のため、土間コンクリート床下の空洞の修繕を検討されており、空洞充填の工法をお探しでした。

当初、他工法でお見積りをされた際に費用感が合わないということで今回、短工期で価格も抑えられるということでアップコンにお問合せをいただきました。

わずか1日で土間コンクリート床下の空隙・空洞の充填を完了しました。

施工内容の詳細 >

“ウレタン” で課題を解決するアップコン株式会社

私たちアップコンは、ウレタン樹脂を使用して工場・倉庫・商業施設・店舗・一般住宅などの沈下修正をおこなうこと、道路・空港・港湾・学校・農業用水路などの公共インフラの長寿命化をおこなうことで暮らしやすい社会とストック型社会へ貢献します。

また、ウレタン樹脂の新規応用分野への研究開発に取り組むことで、自ら市場を創りながら事業を拡大していきます。

「アップコン工法に適合する内容かわからない」「具体的な費用や工期が知りたい」「ウレタンでこんな施工ができないか」など、ご質問がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

トップメッセージ

トップメッセージ アップコンについて

アップコンについて 企業情報

企業情報 資格保有状況・

資格保有状況・ コーポレート

コーポレート ISOへの取り組み

ISOへの取り組み 環境への取り組み

環境への取り組み 健康経営

健康経営 ブランド・

ブランド・ 特許・受賞一覧

特許・受賞一覧 メディア紹介

メディア紹介 工場

工場

倉庫

倉庫 道路

道路 商業施設・店舗

商業施設・店舗 港湾

港湾 ベタ基礎住宅

ベタ基礎住宅