地震に伴う液状化現象による地盤沈下とは?メカニズムと修正工法を解説

地震が発生すると、その振動によって地盤が大きな影響を受けることがあります。特に、砂質地盤や水を多く含む地層では「液状化現象」と呼ばれる現象が発生し、建物や道路が沈下したり、傾いたりする被害が出ることも少なくありません。

液状化現象による地盤沈下は、建物の傾きや沈下などの目に見える被害だけでなく構造的な安全性にも深刻な影響を及ぼすため、迅速かつ適切な対策が求められます。

この記事では、地震による液状化現象のメカニズムと、それに伴う地盤沈下の修正方法について詳しく解説します。

目次

液状化現象とは

液状化現象とは、地震などの強い揺れによって、地盤が液体のように動く現象を指します。

特に砂質地盤や水を多く含んだ地層で発生しやすく、地震の振動によって砂粒子同士のバランスが崩れ、間隙水圧(粒子間の水の圧力)が上昇することで生じます。

この結果、地盤の支持力が低下し、建物や構造物が沈下や傾きが生じる恐れがあります。

地震による液状化現象で起こる地盤沈下のプロセス

地震による液状化現象は、砂質地盤が振動エネルギーを受けることで地盤の性質が変化し、地盤沈下を引き起こす要因となります。ここでは、地盤沈下が起こるまでの具体的なプロセスを解説します。

地震波による振動エネルギーの伝播

地震波が地盤に伝わると、砂粒子同士が激しく振動し、粒子間の摩擦力が急激に低下。この段階で、地盤の支持力が著しく低下します。

地下水圧の上昇

地震の揺れによって砂粒子の骨組みが崩れ、粒子のすき間にある水に力が集中して間隙水圧が上昇します。

このとき、粒子同士が互いに支え合えなくなり、摩擦力が失われることで、砂粒子は水に浮いたような状態になります。結果として、地盤全体がドロドロな液体のようになり、液状化現象が発生します。

構造物の沈下や傾斜

液状化現象が発生すると、建物や道路が地盤に支持されなくなり、不同沈下が発生します。特に地盤の液状化現象が部分的に進行した場合、建物(床)は傾きや偏りが発生します。

水圧の減少と固化

地震の振動が収束すると、間隙水圧は次第に低下し、地盤は再び安定化します。しかし、液状化現象によって生じた地盤の沈下は、元に戻りません。

このため、地盤は不同沈下を起こすような不均一な状態で固まり、建物や床に傾きや損傷を引き起こします。

液状化現象による地盤沈下の影響

液状化現象が発生すると、地盤が沈下し、さまざまな影響を及ぼします。以下で具体的な影響をいくつか解説します。

建物や床の沈下と傾き

液状化現象により地盤が支持力を失うと、建物の基礎部分が不均等に沈下し、建物や床が傾くことがあります。この傾斜は居住や業務に支障をきたすだけでなく、建物や床構造に過剰な負担をかけ、さらなる損傷を招く恐れがあります。

また、地盤の状態によっては、建物や床が大きく沈下するケースもあり、修繕が難しくなることもあります。

道路・鉄道・上下水道などインフラ全体の損壊

地盤沈下の影響は工場や倉庫、家などだけでなく、道路や鉄道、上下水道といったインフラにも及びます。液状化現象が発生した地域では、道路面の沈下や亀裂、マンホールの突出といった現象が頻発します。

これらの被害は日常の交通や物流を混乱させるだけでなく、復旧作業にも多大な時間とコストがかかります。

周辺環境への影響

地盤沈下によって地面が不均一に沈下すると、排水機能が損なわれ、水たまりや冠水が発生しやすくなります。これにより、農地が被害を受けるほか、生活環境の衛生状態が悪化することもあります。

地震の液状化現象による地盤沈下の修正工法

地震によって液状化現象が発生し、地盤沈下が生じた場合、適切な修正工法を用いて建物やインフラの安全性を回復することが重要です。

沈下修正の方法はいくつか種類があり、例えば、建物全体の傾きを修正する場合と、コンクリート床の傾き・たわみ・段差を修正する場合で適用する工法が異なります。また、建物の構造や修正範囲の規模によっても、適した工法が違ってきます。

具体的には、建物全体の傾きには基礎を押し上げ修正する工法、コンクリート床の傾き・たわみ・段差にはコンクリート床を床下から押し上げる工法や新しいコンクリートに打ち替える工法などがあります。建物構造物の規模や地盤の状態、コスト、工期などを考慮しながら、最適な工法を選択する必要があります。

以下に、代表的な沈下修正工法を紹介します。

アンダーピニング工法(鋼管杭圧入工法)アンダーピニング工法(鋼管杭圧入工法)とは、基礎下を掘削し、油圧ジャッキを使って鋼管杭を安定した地盤の支持層まで打ち込んでいきます。その杭を支えにして建物を持ち上げ沈下を修正します。

この工法は主に住宅や事務所など小中規模の建物の沈下修正で採用される工法です。支持層まで打ち込んだ鋼管杭で建物を支えることができ、再沈下の可能性はほとんどありません。

支持層までの距離は場所によって様々なため、事前に地盤調査が必要です。再沈下のリスクはほとんどありませんが、費用が高く、工期が長い工法です。

コンクリート打替え工法

沈下した土間コンクリートを完全に撤去し、地盤を再度締め固めた上で新しいコンクリートを打設する工法です。

メリットとしては、床を新設する前に転圧を行い、地盤を締め固めるため、表層地盤が強化されることです。また、コンクリートを新しく作り直すので、仕上がりが美しくなります。

ただし、工期が長く、既設コンクリート床を取り壊すため、床上に設置している機械・設備・荷物などをすべて移動させる必要があり、長期的に建物の使用を停止する必要があります。また施工中に生じる騒音や振動の発生などのデメリットもあります。

コンクリート増し打ち工法

沈下した土間コンクリートの上に新たにコンクリートを重ねて厚みを増し、床の傾きやたわみを修正する工法です。この方法は比較的安価で、短期間で施工が完了するのが特徴です。

ただし、沈下した地盤がそのまま残るため、将来的に再沈下する可能性があります。また、床が重くなることで地盤に負荷がかかる場合もあるので、その点には配慮する必要があります。

ウレタン注入工法

ウレタン注入工法は、沈下が発生したコンクリート床の下部地盤にウレタン樹脂を注入し、発泡によって生じる圧力を利用して沈下した部分を押し上げる修正技術です。

この工法では既設のコンクリート床を壊す必要がないため、床上に設置された機械や設備、荷物などを移動させずに施工でき、工期も比較的短く済みます。

また、建物の使用を継続しながら作業が進められる点も大きな利点です。さらに、ウレタン樹脂が発泡する過程で表層地盤が締め固められ、地盤強化の効果も期待できます。

地震による地盤沈下の対策は「アップコン工法」で

今回は、地震に伴う液状化現象で発生した地盤沈下について、そのメカニズムや対処法を解説しました。

アップコン工法は、沈下・段差・傾き・空隙・空洞が生じたコンクリート床を壊さずに修正できることが最大の特長です。ウレタン樹脂をコンクリート床下に注入し、地盤を圧密強化しながら地耐力を向上させ、床を下から押し上げて元のレベルに修正します。

床を壊さずに施工を行うため、荷物や機械を移動する必要がなく、大型プラントの撤去作業も不要です。また、工場や店舗の操業を停止せずに施工が可能です。

ウレタン樹脂の影響範囲は半径約1〜1.5mのため、1m間隔で注入を行い、空隙・空洞を100%隙間なく充填することで、再沈下のリスクを低減。さらに、ミリ単位でのレベル管理により、精密な修正が可能です。

アップコン工法は、産業廃棄物の発生や騒音を抑え、短期間で沈下した床をもとの状態に戻すことができる効率的な工法です。詳しい施工の特長や施工の流れ、よくある質問などについては「アップコン工法とは」をご覧ください。

【アップコン工法】地震により沈下が生じた建物の修正事例

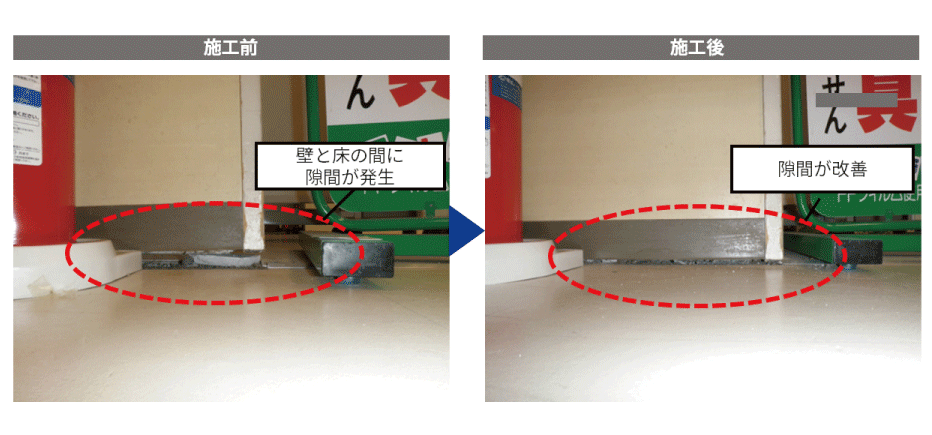

福島県にある玩具・家電量販店では、東日本大震災の影響により店舗内の床が大きく沈下し、床と壁の間、壁と天井の間に隙間が発生していました。

営業への影響を最小限に抑えたいという要望から、夜間のみの施工が可能なアップコン工法が採用されました。また、沈下に伴い床下に空洞も生じていたため、床の押し上げと同時に空隙充填工事も実施しています。

施工概要

- 施工面積:2,360㎡

- 最大沈下量:153mm

- 工期:夜間のみで10日間

- 施工エリア:福島県

工事の流れ

1. 準備・測量

施工に必要な資機材をトラックに積み込み、現場に設置。床の沈下状況をオートレベルで詳細に測量します。

2. 削孔作業

注入位置を1m間隔でマーキングし、直径16mmの穴を削孔。作業中は集塵機を使い、粉塵の飛散を防止します。

3. ウレタン樹脂の注入

レーザーで高さを確認しながら、低い箇所から順にウレタン樹脂を注入。対象範囲だけでなく周囲も丁寧に調整しながら、床面をミリ単位で押し上げていきます。

4. 穴埋め・清掃

注入孔を無収縮モルタルで塞ぎ、現場の清掃と資材の撤去を行って施工完了です。

153mmの沈下を±20mm以内に修正

今回の施工では、最大で153mmの沈下が見られた箇所も含め、施工範囲全体を管理値(-20mm)以内にまで修正。床と壁の接合部にできていた隙間も改善され、安全性と見た目の両面で効果が確認されました。

夜間10日間という短期間での修復が実現し、店舗の営業にも支障を与えることなく、確かな成果が得られました。

“ウレタン” で課題を解決するアップコン株式会社

私たちアップコンは、ウレタン樹脂を使用して工場・倉庫・商業施設・店舗・一般住宅などの沈下修正をおこなうこと、道路・空港・港湾・学校・農業用水路などの公共インフラを長寿命化させることで暮らしやすい社会とストック型社会へ貢献します。

また、ウレタン樹脂の新規応用分野への研究開発に取り組むことで、自ら市場を創りながら事業を拡大していきます。

「アップコン工法に適合する内容かわからない」「具体的な費用や工期が知りたい」「ウレタンでこんな施工ができないか」など、ご質問がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

トップメッセージ

トップメッセージ アップコンについて

アップコンについて 企業情報

企業情報 資格保有状況・

資格保有状況・ コーポレート

コーポレート ISOへの取り組み

ISOへの取り組み 環境への取り組み

環境への取り組み 健康経営

健康経営 ブランド・

ブランド・ 特許・受賞一覧

特許・受賞一覧 メディア紹介

メディア紹介 工場

工場

倉庫

倉庫 道路

道路 商業施設・店舗

商業施設・店舗 港湾

港湾 ベタ基礎住宅

ベタ基礎住宅